Lichtenau-Dalheim (dpa). Was um Himmelswillen macht ein männliches Geschlechtsteil aus Glas im Besitz einer Klostervorsteherin des 16. Jahrhunderts, mag sich der Ausstellungsbesucher fragen. Vielleicht habe die Herforder Äbtissin aus dem Phallus getrunken oder sich einen Scherz erlaubt, glauben die Historiker. „Eine Nutzung als Dildo ist ebenso denkbar“, lässt die nüchterne Hinweistafel neben dem schlüpfrigen Exponat wissen. Die sieben Todsünden haben Einzug gehalten im Kloster Dalheim in Lichtenau (Kreis Paderborn). Ab Samstag (30. Mai) erzählt eine kulturgeschichtliche Ausstellung im dortigen LWL-Museum für Klosterkultur die Geschichte von 1.700 Jahren Lasterhaftigkeit - und so manche überraschende Anekdote.

Die Wurzeln des christlichen Sündenkanons liegen in der ägyptischen Wüste: Ältestes Exponat der Schau ist eine Keramikscherbe, auf der der Wüstenmönch Evagrius Ponticus formulierte, welchen Versuchungen es zu widerstehen gelte. Aus diesen Anfängen entstehen später Regeln für den Klosteralltag: Die Dämonen Hochmut, Habgier, Neid, Trägheit, Völlerei, Wollust und Zorn sollen überwunden werden.

„Die Idee der Todsünden ist also ein uraltes Konzept, mit dem wir aber bis heute verbunden sind“, erläutert Museumsdirektor Ingo Grabowsky. Wie sich die Vorstellung und Gestalt der sieben großen menschlichen Schwächen immer wieder wandelte, will die Ausstellung bis in die heutige Zeit nacherzählen. „Keine Zeit, keine Generation kann sich ihnen entziehen“, so die Kuratorin Helga Fabritius.

Völlerei und Wollust

In der Reformation krempelte Luther das Sündenkonzept um, wandte sich gegen die Scheinheiligkeit und Gier der Kirche nach irdischen Reichtümern. In der frühen Neuzeit scheint so manche Todsünde ihren Schrecken zu verlieren, Völlerei und Wollust werden gesellschaftsfähig: Eine Tabakdose des 19. Jahrhunderts mit der Zeichnung einer recht züchtigen Geigenspielerin offenbart unter einem doppelten Boden dieselbe Musikerin mit weit gespreizten Beinen. „Die Tabakdose diente dann den Herren zur Erheiterung“, sagt Grabowsky.Weniger heiter sind die Verfehlungen, die andere Ausstellungsstücke thematisieren: Abfällige Zurschaustellungen von Schwarzen werden zur überheblichen Belustigung in der Kolonialzeit. Den Gipfel von Hochmut und Gier der Naziherrschaft symbolisiert Hitlers riesiger Globus aus dem Führerbunker. „Neid und Habgier werden zu Grundlagen des Regimes“, sagt Grabowsky und deutet auf eine Reihe von Exponaten, die für die Plünderungen der Nazis von jüdischem Besitz stehen: geraubter Kinderschmuck, eine von der Gestapo beschlagnahmte Porzellanfigur aus dem Besitz der jüdischen Familie Klemperer.

Die Sonderausstellung dauert vom 30. Mai bis zum 1. November. Das Museum ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 3 Euro. Sonn- und feiertags ab 15 Uhr beginnen öffentliche Führungen. Die Teilnahme kostet zusätzlich 2,50 Euro.

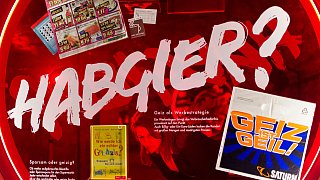

Im Gewölbekeller schließlich warten ein Werbeplakat mit fetttriefendem Schweinebraten und Rudi Dutschkes zerschlissene Lederjacke. Nach der Fresswelle der Wirtschaftswunderzeit und dem politischen Zorn der 1968er-Generation geht es wenig später um die Gestalt der Sünde in der Gegenwart: „Wir wollen die Besucher anregen, ihre eigene Position zu beziehen“, sagt Kuratorin Fabritius.

Currywurst-Wettessen als moderne Völlerei

Die Exponate dazu stammen aus dem Hier und Jetzt: Karl-Theodor zu Guttenbergs Dissertation kam vor dem Fall des einstigen Politik-Shootingstars. Eine aufgeschlagene Seite im Tagebuch einer 17-Jährigen listet sieben Jungennamen: „Typen, mit denen ich gepennt habe“ steht darüber. Ein Pokal für den Sieger im Currywurst-Wettessen feiert die Völlerei. Eine elektrisch betriebene Gabel zum Spaghetti-Aufdrehen zeigt, wie erfinderisch Trägheit werden lässt.„Auch wenn die Todsünden die Wurzeln allen Übels sind, sie sind immer auch Stimulanzien des Fortschritts“, sagt der Museumsdirektor. Fortpflanzung braucht Wollust, Neid kann zu Strebsamkeit führen, Völlerei als Genuss verstanden werden. Irgendwo dazwischen liegt wohl die Tugend: „In allen Dingen das rechte Maß: Das lehren die Vorväter.“