Oerlinghausen (kem). Erst Krug, dann Fabrik, jüdische Schule und rituelles Reinigungsbad, später Fotoladen und Möbelgeschäft: Das stattliche Haus in der Hauptstraße 53 hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Diese schilderte Heimatforscher Werner Höltke im Berggasthof "Tönsberg".

Rund 50 Interessierte waren zum Stammtisch des Vereins "Alt-Oerlinghausen" gekommen.Unterstützt wurde er von Klaus Ober, der mit Bildern und Fotos die Geschichten anreicherte. Johann Barkhausen hatte das "für damalige Zeit beachtliche Gebäude" (Höltke) in der Nähe zur Kirche am Passweg über den Tönsberg bauen lassen. Von Graf Simon VI. erhielt er die Erlaubnis, einen Krug zu eröffnen.

1630 übernahm Johanns Sohn Simon den Krug und erhielt auf Antrag auch die Konzession, Schnaps zu brennen und Bier zu brauen. Es war die Zeit des 30-jährigen Krieges, doch Simon Barkhausen wurde ein reicher Mann: Laut Viehstandsregister von 1652 besaß er vier Pferde, 19 Kühe, 20 Schweine und 187 Schafe. Dennoch hinterließ er bei seinem Tod einen Schuldenberg und nur dank eines kräftigen Zuschusses von Vogt Johann Barkhausen konnte der Krug in der Familie bleiben. Bei Anna Christina Barkhausen und ihrem Mann Cordt Henrich Grote, die den Krug ihm zum Dank "Zum alten Vogt" tauften. Grote wurde als Zolleinnehmer wohlhabend, und die Eheleute ließen vor 300 Jahren für Sohn Jakob Barthold in Lipperreihe ein Anwesen bauen, das heute noch als "Bartholdskrug" bekannt und beliebt ist.

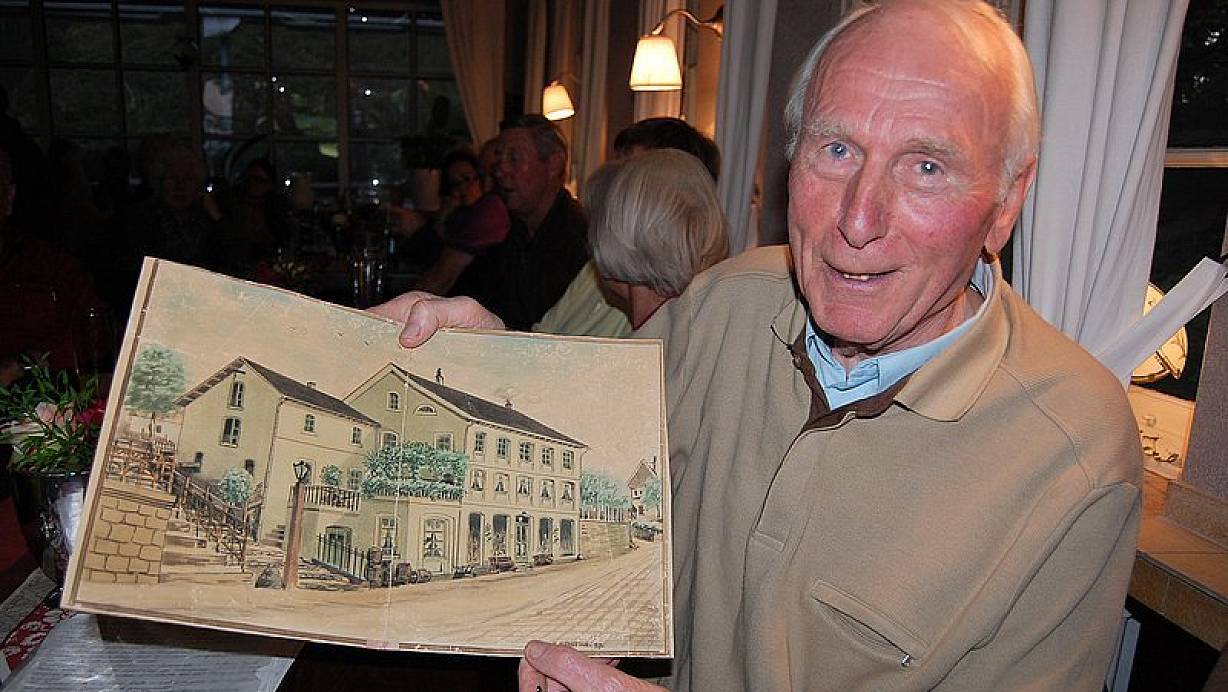

Doch als Anfang des 18. Jahrhunderts die Hauptstraße gebaut wurde und sich immer mehr Gaststätten rund um die Kirche ansiedelten, wurde der Erlös des Krugs immer geringer. Die Besitzer wechselten. Heinrich Ernst Wistinghausen war es wohl, der an der Ostseite den unter dem Namen "Langer Gottfried" bekannten Anbau erstellen ließ. 1858 ersteigerten die Brüder Moses und Hermann Paradies das Haus und betrieben hier zunächst Leinenbearbeitung und -handel, später Zigarrenfabrikation. Auch sie bauten an und errichteten im Keller des Neubaus für die jüdische Gemeinde eine Mikwe, ein rituelles Reinigungsbad für Frauen. In einem Obergeschoss fand die jüdische Schule ihre Heimat, bis sie 1892 geschlossen wurden, weil die jüdischen Schüler fortan in die allgemeine Volksschule gingen. Nach dem Konkurs der Gebrüder Paradies kaufte Schnapshändler Friedrich Wiskemann 1895 das Haus und ließ es 1899 malen – mit Schnapsfässern vor der Fassade.

Im 20. Jahrhundert wechselten die Eigentümer schnell, unter anderem hatte hier Schuhmacher Hufendiek seine Werkstatt, sein Sohn betrieb eine Näherei, Wilhelm Schuhmacher ein Fotogeschäft und Fritz Brüntrup einen Möbelladen. Zuletzt war ein Restaurant ins Erdgeschoss gezogen, doch bald wieder geschlossen worden. 2010 stand es leer und war sehr renovierungsbedürftig. Der neue Besitzer Hüseyin Berber wollte es abreißen, wie er auf der Versammlung berichtete. Doch das Denkmalamt kam ihm zuvor und stellte das Haus unter Denkmalschutz. So blieb bei der Renovierung die Fassade erhalten.