Warburg. Josef Wirmer kannte das Risiko. Dennoch stellte der Warburger wagemutig seine Berliner Wohnung zur Verfügung, um ein Attentat auf Adolf Hitler zu organisieren. Der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 schlug fehl. Josef Wirmer wurde hingerichtet. Dennoch spiele seine politische Überzeugung bis heute eine wichtige Rolle für das demokratische Selbstverständnis der Bundesrepublik, sagt der Historiker Dietmar Klenke.

Der Paderborner Professor hielt sich gestern bei der Gedenkveranstaltung für die Widerständler des 20. Juli im Gymnasium Marianum gar nicht lang bei der Vorrede auf. Eindrücklich warnte er vor einer Gedenkroutine und vor der trügerischen Selbstverständlichkeit demokratischer Werte. "Die Einsicht, dass individuelle Freiheit, Humanität und die Maximen einer zivilisierten demokratischen Konfliktaustragung immer wieder eingeübt und gesichert werden müssen, ist vor allem denjenigen nicht mehr bewusst, die gern gehässig herabsetzende Stammtischgespräche über die Mängel unserer heutigen Parteiendemokratie führen, aber selber herzlich wenig Freizeitverzicht auf sich nehmen , um politische Verantwortung zu übernehmen", betonte Klenke.

Josef Wirmer hingegen habe nicht nur seine Freizeit, sondern auch sein Leben für seine demokratische Überzeugung geopfert. Nach seinen Warburger Jugendjahren arbeitete er als Rechtsanwalt und Politiker in Berlin. Er war mit seiner Überzeugung in der Weimarer Republik verwurzelt und stand fest auf dem Boden eines christlich-humanitären, aufgeklärten Rechtsstaates.

Schon seit 1932 wurde er von den Nationalsozialisten bedroht. Seit 1941, nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetuntion, schloss er sich Widerstandsgruppen an, die den Umsturz planten. Mehr noch: Wirmer habe in der Endphase der Widerstandsbewegung "Operation Walküre" eine zentrale Rolle gespielt, da er als katholischer Zentrumspolitiker immer wieder zwischen den unterschiedlichen Positionen der nationalkonservativen und sozialistischen Verschwörern zu vermitteln suchte. Dafür stellte er trotz der Gefahr von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) entdeckt zu werden, immer wieder seine Wohnung zur Verfügung. Als Mitglied des engeren Führungskreises arbeitete er an den Plänen für die Zeit danach mit. Wirmer selbst sollte nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 Justizminister werden.

Der Umsturz scheiterte, Wirmer wurde am 8. September 1944 in Berlin Plötzensee hingerichtet. Aber es dauerte auch nach Ende des Krieges lange, bis den Widerständlern würdig gedacht wurde. Historiker Klenke erinnerte daran, dass das Gedenken erst hart erkämpft werden musste. Viele machten den Widerstandgruppen den Vorwurf, sie hätten Verrat an den deutschen Soldaten, dem Vaterland und den Opfern begangen.

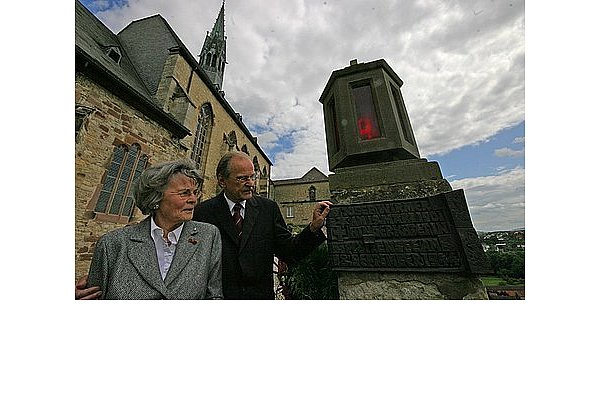

Warburg war einer der ersten Orte, an denen 1949 ein Ehrenmal für Widerständler errichtet wurde. Damals erreichte das Gymnasium Marianum ein Brief, in dem Josef Wirmer als "Verräter am deutschen Volk" beschimpft wurde.

Dennoch: "Die schnelle und positive Würdigung des Widerstands half, dass sich die Deutschen dauerhaft mit der weltoffenen und freiheitlichen Bonner Westrepublik indentifizierten", sagt Klenke. "Und diese Identifikation brauchte Gesichter.

Sie brauchte Persönlichkeiten, die bereits als Widerständler unsere heutigen humantistischen und freiheitlichen Grundwerte verkörpert hatten. Und zu diesen zählte ohne Zeifel Josef Wirmer."