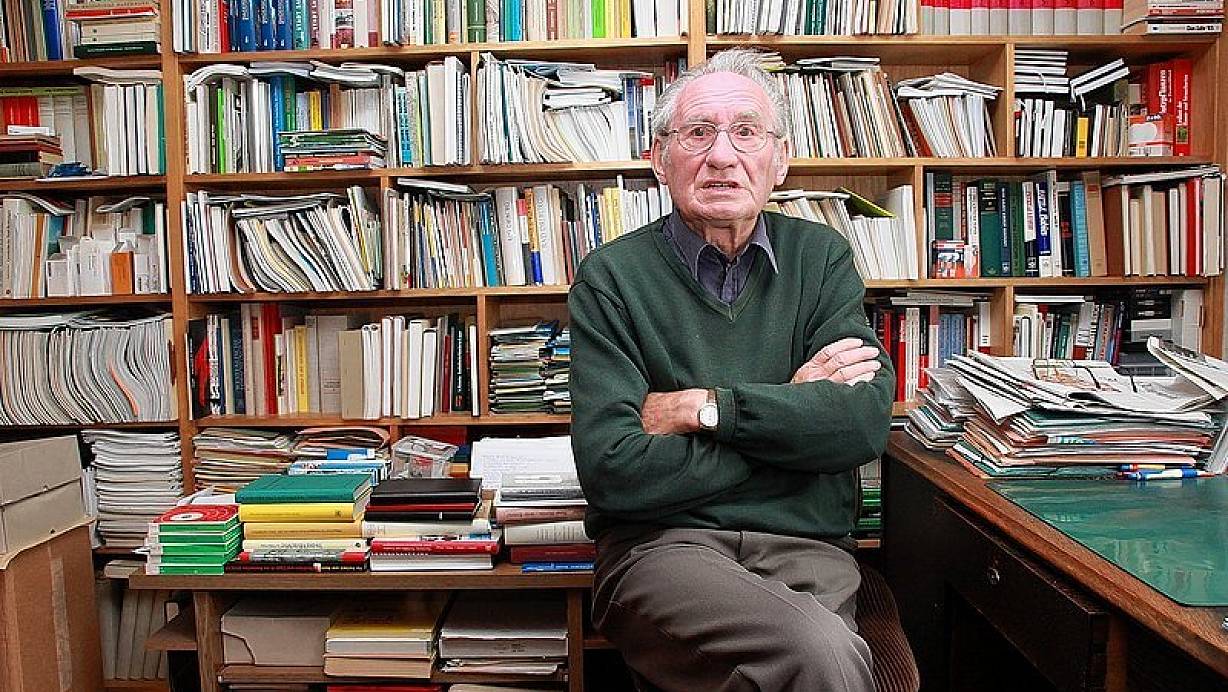

Bad Driburg. Waldemar Becker erinnert sich noch gut. An die geschundenen Gestalten, die durch Bad Driburg zogen. Russische Kriegsgefangene auf dem Weg zu ihren Arbeitsstätten. Oder die Franzosen, die im Wald arbeiteten. Doch am meisten erinnert sich der pensionierte Lehrer, dessen Wissensdurst für Geschichte nicht nur Beruf sondern Berufung ist, an Toni.

Bei Kriegsbeginn war Waldemar Becker 12 Jahre alt. "Die letzten beiden Jahre habe ich aktiv mitmachen müssen", erzählt der Bad Driburger, der hier 1927 geboren wurde und für lange Jahre Lehrer für Geschichte am Gymnasium war. In Bad Driburg gab es drei Kriegsgefangenenlager. Nach Hitlers Polenfeldzug 1939 entstand das erste auf dem Kapellenberg im alten Elektrizitätswerk. Ab 1940 kam ein französisches Lager in der ehemaligen Ziegelei dazu, ab ’41 das russische im Schützenhaus.

Becker erinnert sich an die Gefangenen, die in den Lagern lebten. Aber auch an jene Menschen aus Osteuropa, die bei Bauern oder in Familien lebten und dort arbeiteten. Eine von ihnen blieb ihm im Gedächtnis: "Wir nannten sie Toni; ich weiß nicht, wie ihr richtiger Name war", erzählt Becker. Toni war russische Kriegsgefangene, eine Ärztin in der Roten Armee. In Bad Driburg musste sie Feldarbeit erledigen und wohnte im Forsthaus. "Als Akademikerin stank es ihr, dass sie wie eine Magd arbeitete", erzählt Becker. Mit ihr hat er sich oft unterhalten, auch über Politisches: "Regelrecht gezankt haben wir."

Toni ging es nach Beckers Aussage im Forsthaus gut: "Sie hatte genug zu essen und wurde ordentlich behandelt. Sonntags hatte sie frei." Tonis Landsleuten im Lager im Schützenhaus erging es ganz anders: "Die Deutschen dort haben sie wochenlang dahinvegetieren lassen. Sie wurden übel geschlagen. Vor allem ein Buchhalter war besonders gewalttätig."

Dieser Buchhalter wurde von den ehemaligen Gefangenen, als sie 1945 von den Amerikanern befreit wurden, aufgegriffen; "sie schlitzten ihm die Kehle auf", wie Becker es ausdrückt. Er selbst hatte auch oft mit den Gefangenen zu tun. "Ich wurde zum Lager geschickt, dann gaben die Wachen mir zwei oder drei Russen mit und ich brachte sie zur Arbeit." Ohne zusätzliche Bewachung. "Sie hatten resigniert und durch die schlechte Behandlung im Lager waren sie sehr schwach." Außerdem hieß der Arbeitseinsatz bei den Bauern, für die Becker sie abholte, dass sie endlich wieder ordentlich zu essen bekamen.

Den Polen und Franzosen in den anderen Lagern ging es besser, meint Becker in der Rückschau. Die Franzosen arbeiteten im Wald, wo er sie auf dem Schulweg traf. "Wir haben zusammen am Feuer gesessen und uns radebrechend unterhalten."

Im gesamten damaligen Reichsgebiet gab es etwa 5,7 Millionen sogenannte "Fremdarbeiter", Menschen aus Osteuropa, die für die Arbeit im "Reich" zwangsverpflichtet worden – und aus ihrer Heimat einfach verschleppt wurden. Ob es der Polin Anna, die auf einem Bad Driburger Gehöft arbeitete, ebenso ergangen war, hat Waldemar Becker nie herausgefunden. "Ich bin mir sicher, dass es viele Zwangsarbeiter auch in Bad Driburg gab. Aber man bekam sie nicht so mit. Denn das war die Realität damals."

Was nach Kriegsende aus Toni, Anna und den anderen wurde, weiß Waldemar Becker nicht. Sie könnten sich marodierenden Banden angeschlossen oder den Weg in die Heimat gefunden haben. In jedem Fall wird ihr Schicksal auf ewig mit Bad Driburg verbunden bleiben – und ein wenig auch mit dem Jungen Waldemar Becker.

INFO: Erinnerung gesucht

- Die Geschichte von Zwangsarbeitern im Kreis Höxter ist noch nicht umfassend erforscht. Denn viele Akten gingen verloren oder wurden vernichtet – vor allem was Lager und Einzelschicksale betrifft.

- Die NW sucht Zeitzeugen oder Historiker, die etwas über dieses Thema wissen und erzählen können.

- In mehreren Artikeln soll dieses dunkle Kapitel der Geschichte des Kreises aufgearbeitet werden. Wer etwas beitragen möchte meldet sich per Telefon unter (05271) 680359 oder per Mail an wiebke.eichler@nw.de.(lmg)