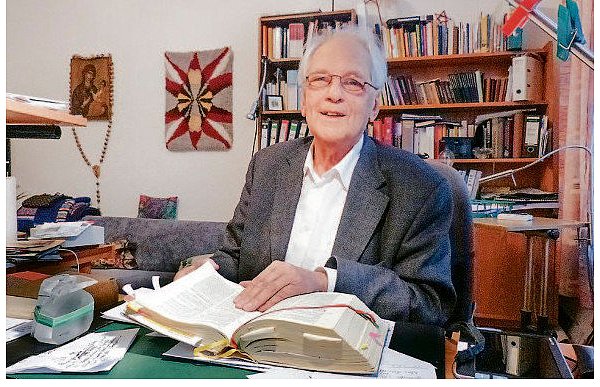

Höxter. Im Jahr 1954 ging er ins Bistum Magdeburg. Pfarrer Günter Sandfort lebte und arbeitete zuerst in Delitzsch und später in Bad Düben, in der Nähe von Leipzig. Erst 1997 kehrte er zurück in seine Heimat Höxter. Der Geistliche hat den Bau und den Fall der Mauer miterlebt und kann sich noch gut daran erinnern.

Ab dem 13. August 1961 wurde die Mauer gebaut. "Das war ein Sonntag", sagt Pfarrer Günter Sandfort nüchtern. "Es war ein Schrecken, denn jetzt war klar, dass es keine Passgenehmigungen mehr geben wird." Sandfort besuchte an diesem Tag die Messe in der Nachbargemeinde. Ein Chor wollte den Psalm 126 singen. "Ein Jubelpsalm Israels, bei dem die Menschen in die Freiheit geführt werden", erklärt Sandfort. "Und dann kam die Mauer". Man habe vor Ort wild diskutiert, ob man diesen Psalm nun singen könne. Aber der ansässige Pfarrer habe schließlich ein Machtwort gesprochen: "Wir singen den jetzt und wenn die Mauer fällt, dann singen wir ihn wieder", so Sandfort. 33 Jahre alt war er damals. Im Grunde habe man sich mit der Situation abgefunden, beschreibt der Geistliche die Jahre nach dem Mauerbau. "Aber jeden Sonntag wussten wir, wer von uns weggelaufen ist."

In der DDR habe er auch mit der Durchsetzung des Atheismus zu kämpfen gehabt. "Die Kirche war ein Störfaktor." Über Günter Sandfort wurde eine Stasi-Akte geführt. 1999 beantragte er Akteneinsicht und sah, dass er als Verbreiter und Vertreter der sogenannten PID bezeichnet wurde. "Ich wusste nicht, was das war", erzählt er und habe schließlich nachgefragt. Daraufhin erhielt er einen Auszug aus dem Lexikon: Die Abkürzung PID stand für Politische Ideologische Diversion. "Das wurde mir vorgeworfen", stellt Sandfort nüchtern fest. "Ich wurde als Feind eingestuft." Warum er Akteneinsicht beantragt habe? "Man wollte schließlich wissen, was da drin steht." Gottesdienste konnte er in der DDR trotzdem halten, aber die Kirchengänger standen unter besonderem Druck, erinnert er sich. Die Gemeinden wurden kleiner und Anzahl der Atheisten nahm in diesen Jahren zu.

Günter Sandfort

- Der Pfarrer ist zwar 1927 in Warendorf im Münsterland geboren, doch in Höxter groß geworden.

- Vom Bistum Paderborn ging er zuerst nach München und 1954 dann nach Magdeburg.

- Sandfort war erst einige Jahre in Delitzsch, wechselte dann aber nach Bad Düben, 26 Kilometer nördlich von Leipzig gelegen.

- Im Jahr 1997 kehrte er für seinen Ruhestand nach Höxter zurück.

Auch an die Montagsdemonstrationen in Leipzig kann Günter Sandfort sich noch genau erinnern. Bei der ersten großen Protestdemonstration, am 9. Oktober 1989, war er zwar nicht dabei, aber eine Woche später reiste er gemeinsam mit ein paar Jugendlichen aus seiner Gemeinde nach Leipzig. "Wir wollten, dass ein neuer Impuls in die Gesellschaft kommt. Das daraus die Einheit wurde, war damals noch gar nicht klar." In Leipzig schoben sich die Menschenmassen an der Nicolaikirche vorbei, weiter auf den Augustusplatz. "Uns wurde gesagt, dass 300.000 Menschen da sind." Besonders an die Sprechchöre erinnert er sich: Aus "Wir sind das Volk" wurde "Wir sind ein Volk". Als man das zum ersten Mal hörte, zuckte man zusammen, so Sandfort. Aber auch an die Reden erinnert er sich genau und an den Aufruf: Keine Gewalt.

Das Volk wollte mehr Mitspracherecht und endlich richtige Wahlen haben, betont der heute 86-Jährige. Sandfort hat in der DDR nie gewählt. "Wenn man eine Nein-Stimme produzieren wollte, musste man in eine Kabine gehen, die oft gar nicht da war, und jeden einzelnen Namen durchstreichen. Das war sinnlos."

Als die Mauer fiel, war Günter Sandfort gerade in einer Kirchenvorstandssitzung in Bad Düben. "Jemand kam zu spät und sagte, die Mauer sei gefallen." Im Nachbarzimmer schaltet man dann den Fernseher ein, "und da sah man schon was in Berlin los war. Unvergesslich." Die Vorstandssitzung wurde daraufhin abgebrochen. Im Jahr 1990, als Deutschland wiedervereinigt war, "haben wir Urlaub gemacht", erzählt Sandfort. Damals ging es nach Derental im Solling. "Man fühlte sich hier zu Hause."

Günter Sandfort hatte in der Zeit der DDR nie den Wunsch, zurück in den Westen zugehen. "Man war drüben mittlerweile heimisch geworden." Außerdem hatte er die Möglichkeit, zu besonderen Anlässen alle paar Jahre von Bad Düben nach Höxter zu reisen, wie zum Beispiel zur Hochzeit seines Bruder oder zum Tod seiner Mutter. Was geht ihm durch den Kopf, wenn er heute auf den Mauerfall zurückblickt? "Das ist ein Erlebnis, das das Leben prägt. Das war wie ein Wunder, so eine geschichtliche Stunde miterleben zu dürfen."