Enger-Dreyen. Knatternd springt der graue Deutz an. Ein bisschen Gas geben und schon wird der Flachriemen angezogen. Die Walzen der Dreschmaschine setzen sich in Bewegung. Walter Niederbiermann steht hoch oben auf der ratternden Maschine. Eine Weizengarbe nach der anderen wirft er zwischen die rotierenden Messer. Diese zerschneiden den Bindfaden, der die Garben zusammen hält. Die losen Strohhalme werden gewalzt, die Körner gesiebt - am Ende sind die Körner vom Stroh und die Spreu vom Weizen getrennt. So dreschen die Alttraktorenfreunde Dreyen auf ganz traditionelle Weise Stroh.

An der Meller Straße zwischen Enger und Dreyen auf einem Acker: Die Herbstsonne scheint, der historische Holz-Leiterwagen ist mit gold-gelben Weizengarben voll gepackt. Dicht an dicht liegen diese. Noch. Denn: Die Lohndreschmaschine läuft schon. Mit ihr dreschen die Alttraktorenfreunde Dreyen jeden Herbst Stroh. "Das ist die Erntetechnik des letzten Jahrhunderts", erklärt Alttraktorenfreund Hartmut Vogt. "Bevor der Mähdrescher entwickelt wurde, wurden solche Maschinen eingesetzt."

Nach und nach verschwinden die Garben im Inneren der Maschine. "Rund 350 Garben wollen wir heute dreschen", sagt Vogt. Das ergebe schließlich 15 Zentner Weizen. "Die Landwirte würden sagen: sieben bis acht Doppelzentner."

Körner für daheim

Unter den neugierigen Zuschauern waren auch wieder Henrieke und Juliane.Die beiden Mädchen hatten bereits im Monat August beobachtet, wie die Dreyener Alttraktorenfreunde auf einem kleinen Feld den Weizen mit einem alten Mähbinder geerntet und zu Garben gebunden haben.

Damals nahmen sie sich einige Weizenhalme mit nach Hause. Auch dieses Mal haben sie sich ein Mitbringsel eingesteckt: eine Handvoll Weizenkörner. "Die bringen wir dann zu unserer Oma und dort mahlen wir sie mit einer Kaffeemühle", erklärt die sechsjährige Juliane strahlend. (juge)

Das alte Schätzchen, mit dem die Alttraktorenfreunde arbeiten, ist eine "Wilhelm-Fricke-Lamspringe", Modell "Bündnis 10". Sie gehört zu der letzten Generation der Dreschmaschinen und ist im Besitz von Reinhard Sonntag, dem ersten Vorsitzenden des Vereins.

"Es ist eine sehr große Maschine, die früher von einem Lohnunternehmer betrieben wurde", erklärt Hartmut Vogt. Daher komme auch der Name. "Der Unternehmer ist im Winter damit von Hof zu Hof gefahren, um das Stroh der Bauern zu dreschen." Das sei für alle immer ein besonderer Tag gewesen. "Alle mussten mit helfen."

Wie die Lohndreschmaschine funktioniert? Hartmut Vogt erklärt: "Die Maschine trennt mithilfe von Walzen, Sieben und einem Gebläse die Weizenkörner vom Stroh." Und das auf rein mechanische Art und Weise, angetrieben von einem Traktor. "Ohne dass ein Computer das Ganze steuert, weshalb die Maschine deshalb auch sehr robust ist."

Der kleine Yannik beobachtet das Geschehen ganz genau. Der vierjährige Treckerfan hat es sich auf dem Sitz eines grünen Fendt-Traktor bequem gemacht. "Von hier oben kann ich alles sehen." Staunend schaut er so zu, wie die Maschine arbeitet.

"Drei Endprodukte erzeugt die Maschine, nachdem das Stroh gewalzt und gesiebt wurde: Die Weizenkörner, das Stroh und das Spreu", erklärt Vogt weiter. Letzteres wird von den Landwirten auch Kaff genannt und besteht aus abgefallenen Spelzen und Hülsen. Über das Spreu freut sich Karl Vogelsang besonders. Denn was andere als Abfall bezeichnen, verwendet er als Einstreu für sein Geflügel. "Da kommen im Frühjahr die Küken drauf, was Besseres finde ich heutzutage gar nicht mehr."

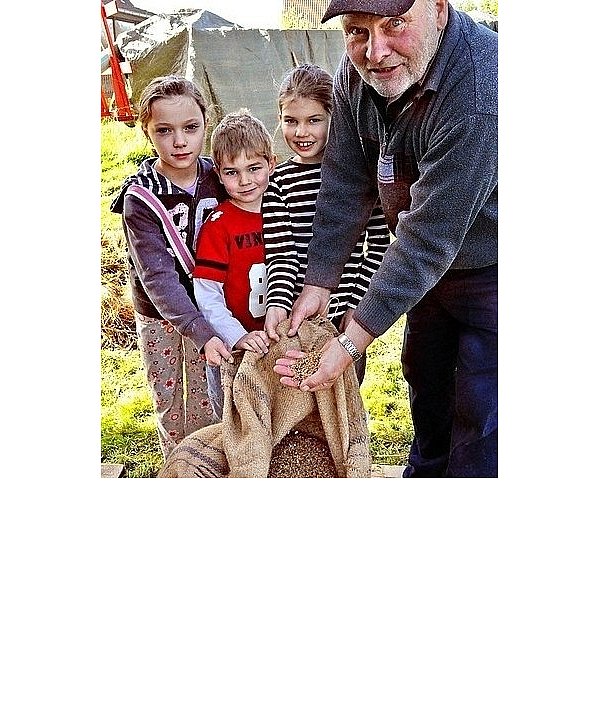

Die ausgelösten Weizenkörner landen vorne an der Lohndreschmaschine in Jutesäcken. Der erste ist bereits gefüllt. Johanna, Niklas und Marie lassen staunend die kleinen Körner durch ihre Hände rieseln. "Die sind ganz fein."

Das übrig gebliebene Stroh presst die Dreschmaschine zu Ballen. "Darüber freut sich ein benachbarter Landwirt. Der nimmt das Stroh als Einstreu für seine Pferde", sagt Hartmut Vogt. Die Alttraktorenfreunde machen es wie früher. Denn damals wurde auch alles wieder verwertet. "Nichts wurde weggeschmissen. Das konnten sich die Bauern gar nicht leisten."