Rheda-Wiedenbrück. Ausgerechnet die kleine, rein ländliche Gemeinde Lintel wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges Kampfgebiet. Die alliierten Flieger suchten den Luftwarnfunksender Primadona, der im Erdreich des Saals der Gaststätte Schalück verborgen war, aber nie aufgespürt wurde.

Die technische Sendeanlage mit dem Funkturm befand sich versteckt in Stromberg. Durch Bombenabwürfe bemühten sich die Flieger, dieses kriegswichtige Projekt, in der auch uniformierte deutsche Frauen als Nachrichtenhelferinnen tätig waren, zu treffen. Zerstörungen durch Bombenreihenwurf gab es bereits vor 70 Jahren, im Oktober 1944 auf dem Gut Schledebrück der Familie Brüning, dem nahen Hof Johannkemper und dem entfernten Anwesen Verhoff.

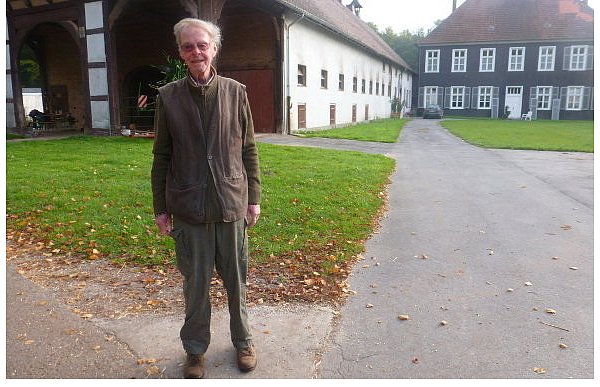

Lintel sollte noch mehr Kriegslast zu tragen haben. Johan Heinrich Brüning, damals ein Junge, erinnert sich. Das Hitlerregime plante und begann mit dem Bau am Postdamm einer Startbahn für die neuen Düsenjäger, insgeheim als Wunderwaffe gepriesen, noch kurz vor Kriegsende. Missachtet wurde, dass Teile Westdeutschlands bereits von alliierten Truppen erobert worden waren. Die Startbahn sollte in Lintel nördlich der früheren Bundesstraße, am Postdamm nahe der Gaststätte Jägerheim, in Richtung Druffel-Neuenkirchen entstehen. Dafür wurde schon ein Gelände von 1.700 Metern Länge und 200 Metern Breite abgesteckt. Grund und Boden von 18 Bauernhöfen waren betroffen. Es handelte sich um gutes Acker- und Wiesenland. Die Startbahn, wäre sie fertig geworden, hätte ferner viele Grundstücke zerstückelt und die Bewirtschaftung des Restes erschwert. Nach einer geglückten Fertigstellung hätte nach Kriegsende die Gefahr bestanden, dass die Alliierten die Startbahn als Übungsplatz nutzen würden. Mit der Ruhe in Lintel wäre es für eine lange Zeit vorbei gewesen.

Die Pläne für den Bau wurden Anfang 1945 bekannt und riefen in der bäuerlichen Bevölkerung Beunruhigung hervor. Betroffenheit zeigten jedoch nicht nur die Besitzer der Landflächen, sondern auch andere Bewohner, weil sie befürchten mussten, dass eine Startbahn für Jagdflugzeuge den Angriffen von alliierten Bombenflugzeugen ausgesetzt sein würde. Alle Proteste und Eingaben bei den zuständigen Behörden waren in dem totalitären Deutschland vergebens. Mit der Herstellung der Startbahn aus Beton wurde die damalige Organisation Todt beauftragt. Mitglieder dieser Truppe und der Luftwaffenbauabteilung reisten an. Sie bezogen Quartier in der weiteren Umgebung. Anfang 1945 begannen die Arbeiten.

Erste Vorbereitungen fanden im Postdammwald durch Baumeinschlag und weiter in Richtung Druffel (heute Gewerbegebiet Nord und Wohnbausiedlung) statt. An der vorbeiführenden Bahnstrecke nach Paderborn entstand ein eigener Bahnanschluss für das Großprojekt. Per Güterzüge rollten die Materialien an und wurden im Postdammbereich gelagert. Von dort aus kamen eilig installierte Feldbahnen zum Einsatz. Anfang März erreichten sogenannte Ostarbeiter, darunter auch Frauen, die Baustelle Lintel. Sie wurden zu Erdarbeiten gezwungen und lebten frierend und unter primitivsten Bedingungen nachts in mit Heu gefüllten Scheunen.

Ende März zerstörten alliierte Flieger die Baustelle. Das erlebte der damals zehn Jahre alte Alois Oesselke im Elternhaus. Als Elektromeister lebt er heute im eigenen Haus an der Großen Heide: "Die Amerikaner warfen Bomben und schossen aus allen Rohren ihrer Maschinen. Das war schrecklicher Krieg." Nach Einmarsch der Amerikaner am Karfreitag 1945 zogen die Truppen ab. Die Ostarbeiter kamen frei. Unruhige Zeiten begannen. Darüber weiß Regina Hauser (geborene Meierkord) Bescheid. Ihr Vater Bernhard war Bürgermeister und musste oft schlichten, bis die Amerikaner die zwangsverschleppten Menschen abtransportierten. Die Baustelle wurde von den Eigentümern bäuerlichen Landes eingeebnet und wieder in die landwirtschaftliche Nutzung genommen. Ein gefahrvolles Kapitel der Linteler Geschichte fand ihr Ende.