Bielefeld. Wer bisher gedacht hat, dass das "feld" in Bielefeld etwas mit einem Acker zu tun haben müsste, liegt falsch. Überhaupt ist die Gefahr groß, aus Ortsnamen die falsche Herkunftsschlüsse zu ziehen. Denn das ist etwas für Sprachhistoriker wie Dr. Birgit Meineke, die für die Ursprünge der Bezeichnungen sogar Dokumente aus dem Mittelalter analysieren müssen. Die Wissenschaftlerin hat das jetzt gemacht und ein Buch mit dem Titel "Die Ortsnamen der Stadt Bielefeld" veröffentlicht.

"Bielefeld war ein harter Brocken", sagt Meineke. Sie hat intensiv forschen müssen, um wenigstens eine sehr wahrscheinliche Erklärung für den Stadtnamen zu finden. "Feld ist einfach", sagt sie. "Das ist eine sehr alte Bezeichnung für eine flache Ebene. Aber "Biele"? Die Untersuchungen haben ergeben: Ein Personenname ist es nicht, auch kein Gewässername. Es gibt ein Dokument, das eine Schenkung an das Kloster Corvey aus der Mitte des 9. Jahrhunderts belegt. Ein Mönch hat das Dokument 1479 abgeschrieben. Darin ist original von einem Ort namens "bylanuelde" die Rede; der Mönch hat an der Seite die Anmerkung "Bylenvelde" hinterlassen. Die Bezeichnung "Bilevelde" taucht 1214 bei der Verleihung der Stadtrechte erstmals auf. Birgit Meineke ist sich mittlerweile ziemlich sicher, dass die semantische Bedeutung des Ursprungs von "Biele" in etwa mit spalten, trennen oder schlagen übersetzt werden kann. "Das passt zur Topografie", sagt sie. Tatsächlich ist Bielefeld deshalb entstanden, weil hier der Teutoburger Wald eine "Spalte" aufweist, einen idealen Durchgang von Süd nach Nord und umgekehrt. Unterfüttert wird die Theorie dadurch, das "Biel" auch an anderen Orten wie Bielstein auftaucht, wo es entweder ähnliche Spalten im Gebirge gibt oder Steinbrüche.

Ein Standardwerk

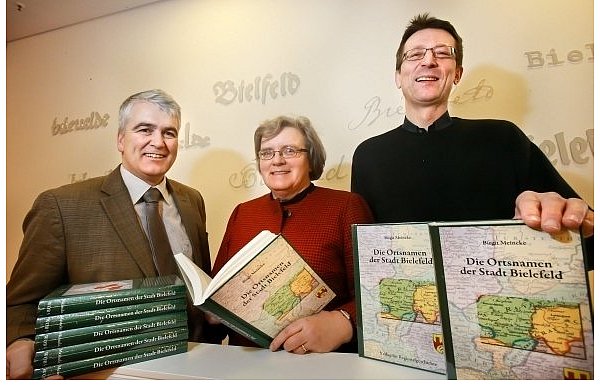

Das Buch "Die Ortsnamen der Stadt Bielefeld" ist im Verlag für Regionalgeschichte erschienen, es hat 328 Seiten und kostet 24 Euro;Die Autorin Dr. Birgit Meinke ist spezialisiert auf historische Sprachwissenschaft, mittelalterliche Lexikographie sowie Ortsnamensforschung;

In dem Buch werden 140 Siedlungsnamen der Stadt Bielefeld analysiert, die seit Beginn der schriftlichen Überlieferung im 9. Jahrhundert bis zum Jahr 1600 zum ersten Mal bezeugt sind;

Stadtarchiv-Leiter Jochen Rath rechnet damit, dass es ein "Standardwerk" wird.

Die ältesten Zeugnisse für die Ortsnamen kommen laut Meineke aus dem 9. Jahrhundert, die meisten aus der Zeit zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert. Oft lassen sich ihre damaligen Bedeutungen heute nicht mehr ohne Fachwissen erkennen. Ein paar Beispiele:

Deppendorf: Hat nichts mit "Deppen" zu tun, sondern hat einen "grundseriösen" (Meineke) Ursprung; ist die Ableitung einer alten sächsischen Bezeichnung für "Die Siedlung des Dietmar", wobei Dietmar wieder ein alter germanischer Name ist;

Senne: Hat seinen Ursprung in einem altgermanischen Namen, der bis auf die Zeit vor Christus zurückgeht, setzt sich zusammen aus "Sin" und "ithi";

Schildesche: Eine Komposition aus "Esch", was gutes, trockenes Ackerland bedeutet, vor allem für Getreide geeignet, sowie "Schild", was auf eine leichte Wölbung des Ackerlands hinweist;

Brackwede: "Wede" ist eine alte Bezeichnung für Wald, "Brack" kommt von Brache und bedeutet gerodetes Land;

Heepen: Eine Ableitung vom germanischen "Hap", was glücksbringend oder sehr gut bedeutet, also ein prima Siedlungsgebiet, guter Boden, gute Wege, gutes Leben; im Englischen gibt es noch den Stamm in "Happy";

Sieker: Ableitung von "Siek", was ein kleiner Bachlauf ist;

Hillegossen: Ableitung und Verkürzung von "Hildegoteshusun", was bedeutet: Häuser von Hildegotes. "Wie bei einer abgegriffenen Münze", sagt Meineke, wurde daraus Hillegossen.