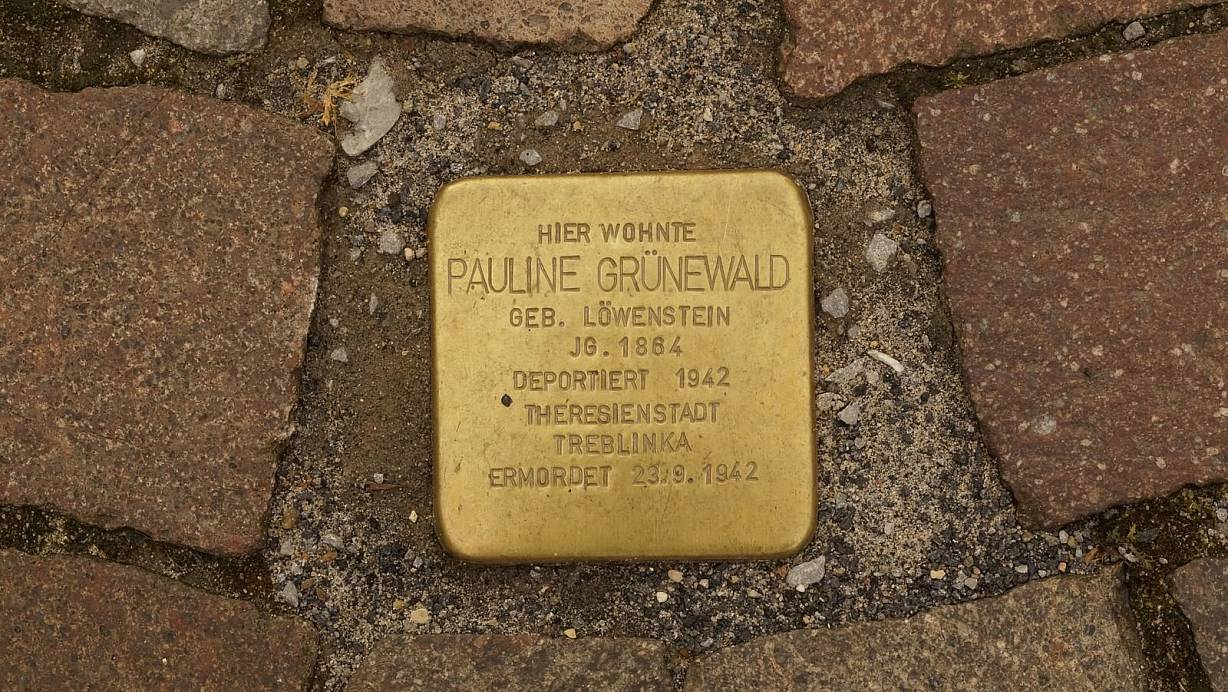

Bielefeld. Vier Messingtafeln im Pflaster erinnern an die Vertreibung jüdischer Bürger aus Schildesche. Eine von ihnen ist Pauline Grünewald, die wegen ihres jüdischen Glaubens 1942 deportiert und in Treblinka ermordet wurde. Mitte März berichtete nw.de, dass die Messingtafeln im Pflaster an der falschen Stelle liegen, sie sollen jetzt verlegt werden. Als der Schildescher Stefan Hauk davon las, schrieb er der Lokalredaktion der Neuen Westfälischen einen bewegenden Brief:

"Zu Ihrem Artikel und zu dem Haus Johannisstrasse 23 möchte ich gerne noch mit einer Anekdote von mir beitragen. Mein Opa Karl Jünemann, geboren 1901 und einer von vier Brüdern, die im Schildescher Ortskern ein Dachdeckergeschäft betrieben, hat uns Enkelkindern viel vom Ort Schildesche in Kriegszeiten erzählt. Auch diese Geschichte von der alten Frau, die in dem Haus wohnte wo „Fisch Adam" sein Geschäft hatte, das wir in den 70er Jahren als Kinder gut kannten.

Diese Frau stand damals im Krieg eines Abends vor der Tür von Opa und bat ihn inständig und mit Tränen in den Augen, ob er ihr nicht das Dach reparieren könnte, weil es bei ihr reinregnete und sie niemanden fand, der ihr helfen wollte, weil sie doch Juden waren. Mein Opa hat sie beruhigt und ist dann am nächsten Abend mit Werkzeug und zwei Dachpfannen unter der Jacke zu ihr geschlichen und hat das Dach im Dunkeln repariert. Die Frau hat sich bei ihm danach Tausend Mal herzlichst bedankt und bekundet, dass Gott ihn beschützen möge.

Auf dem Heimweg, zwei Straßen weiter zur Niederfeldstraße, kam ihm dann jedoch ein parteitreuer Schildescher entgegen und fragte mit einem vorwurfsvollen und wohlwissendem Blick: 'Na Jünemann wo gibt es denn jetzt um die Uhrzeit hier noch etwas zu arbeiten?' Was Opa darauf erwiderte, kann ich heute nicht mehr widergeben, ich kann nur noch berichten, dass meine Großeltern darauf die nächsten Tage und Wochen sehr beunruhigt waren und Angst hatten, ob eventuell diese Begegnung schlimmeres befürchten lässt. Passiert ist ihnen damals nichts, im Gegensatz zu der Frau aus dem Haus Johannisstrasse 23.

Diese Geschichte hat mich als Kind von damals etwa 8 Jahren berührt, dass sie mir bis heute noch so in Erinnerung geblieben ist und nachdenklich macht, wenn ich an dem Haus vorbeikomme. Stolpersteine sind Zeitzeugen, hinter denen sich so viele Einzelschicksale verbergen, die uns heute leider immer weniger bekannt sind."