Bielefeld. Ein Abbild haben Stadtbahnfahrgäste schon gesehen – in der Haltestelle Oetkerhalle der Linie 4. Es liegt in einer im Boden eingelassenen Vitrine unter Glas. Doch das Original des versteinerten Schädels, der vor 40 Jahren in einem Steinbruch am Eisernen Anton entdeckt wurde und im Naturkundemuseum liegt, ist eine weltweite Sensation. Das 225 Millionen Jahre alte Fossil gehört zu einer Riesenlurch-Art, die bisher unbekannt war, stellten Wissenschaftler fest. Sie benannten es nach dem Bielefelder Finder Martin Büchner (84).

Der langjährige frühere Leiter des Museums stieß auf das Fossil in einem Steinbruch am Eisernen Anton, in den Schutt vom Bau der neuen Sparkassenzentrale in Sieker gekippt worden war. „Bei der Suche grinst mich dieser Schädel an", sagt Büchner. Mit Mühe und Aufwand barg er mit Helfern die Rarität. Experten in Stuttgart maßen ihr anfangs keine besondere Bedeutung bei. Das Fossil verschwand im Kühlmagazin des Namu.

Doch dort ließ der außergewöhnliche Fund Mitarbeitern wie Geologe Mark Keiter keine Ruhe. Sie stellten ein Video auf Youtube. Und dort machten sie den Paläontologen Sven Sachs neugierig. Er gewann seine Kollegen Florian Witzmann (Berlin) und Christian Nyhuis (Fehmarn) für eine gründliche Untersuchung des Fossils. Sie vermuteten, dass es sich um den nördlichsten Beleg der Riesenlurch-Art „Cyclotosaurus robustus" handeln könnte.

Doch je mehr sie analysierten und elektronisch vermaßen, desto mehr fielen die Unterschiede auf. Die Augen standen enger, die Knochen waren anders geformt, der Schädel war kleiner. Die Fachleute erstellten einen Stammbaum – und kamen trotz häufigen Hinterfragens zu der Erkenntnis, dass es eine neue Art sein muss. Das macht Büchner stolz: „Ich bin froh und dankbar, diese Spuren gefunden zu haben."

Der Befund der Wissenschaftler sei mittlerweile von internationalen Gutachtern anerkannt und in der Fachzeitschrift „Fossil Record" publiziert, betont Sachs. Bei der Suche nach dem Namen nahmen sie die Verdienste, die Büchner, von 1964 bis 1997 Leiter des Bielefelder Museums, für die geologische Forschung und Bildung geleistet hat, auf – und tauften die Art auf „buechneri".

Wie der Riesenlurch genau aussah, weiß man nicht. Heutige Amphibien wie Salamander oder Frösche sind viel kleiner. Der Fund belegt aber, dass Bielefeld einmal eine weite Fluß- oder Sumpflandschaft gewesen sein muss, bewachsen mit riesigen Schachtelhalmen, so die Experten. Sehr wahrscheinlich ernährte sich Cyclotosaurus hauptsächlich von Fischen. Er war im Lebensraum „der Topjäger", sagt Keiter, natürliche Feinde werde er kaum gehabt haben.

Das Fossil aber ist sehr empfindlich. Es zerfalle bei Kontakt, Sauerstoff oder schon Berührung mit Atemluft, so der Geologe. Deshalb verschwindet es wieder klimatisiert in der Schublade des Museums – gut gesichert und unter häufiger Kontrolle des Konservators.

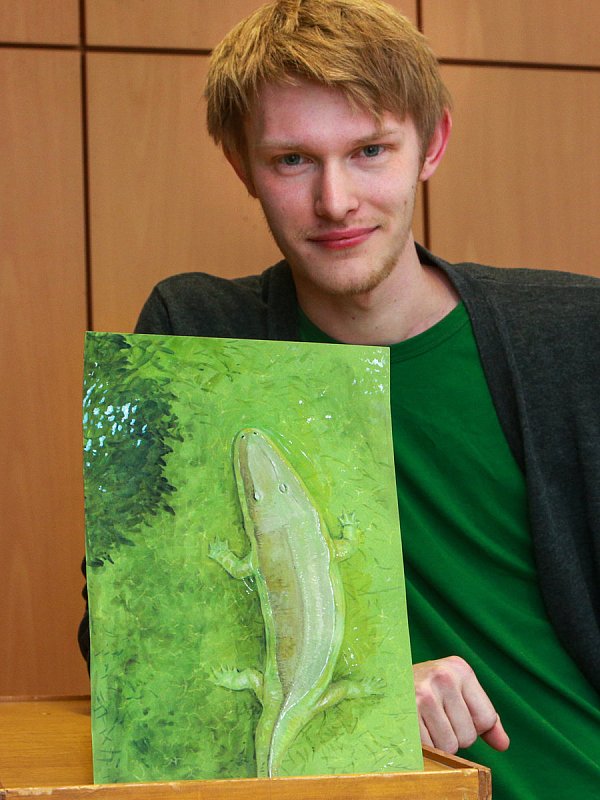

Eine Vorstellung, wie der Lurch aussah, hat sich Joschua Knüppe gemacht, der sich auf die Rekonstruktion von ausgestorbenen Lebensformen spezialisiert hat. Der Künstler hat ein Bild vom „buechneri" in gelbgrünen Tönen gemalt. Mit Kreide skizziert er auf der Tafel die Größenordnung des Riesenlurchs. Dessen Einzigartigkeit steigere seinen Wert um ein Vielfaches, stellt das Museum fest.