Berlin (us/dpa). Selbstverständlich werde er den Nachruf auf Rudolf Augstein schreiben, sagte Hellmuth Karasek, als die Tagesspiegel-Redaktion ihren Herausgeber darum bat. Das muss im Jahr 2000 gewesen sein. Wie in jeder Redaktion ist es auch beim Tagesspiegel üblich, Nachrufe auf Prominente zu Lebzeiten vorzubereiten. Doch Karasek weigerte sich, vorab zu schreiben. Das könne er nicht, nicht, solange Rudolf lebe, sagte er, versprach aber, wann immer es soweit sei, zur Stelle zu sein.

Am 7. November 2002 war es soweit. Karasek saß im Zug, als er von Augsteins Tod erfuhr. Pünktlich lieferte er den Text ab, wie immer passend auf Zeile, von Hand und mit Füller geschrieben. Dass er den Nachruf auf „unseren intelligentesten und daher gebrochensten Täter und Herrscher des deutschen Nachkriegsjournalismus“ mit lila Tinte geschrieben hatte, war den per Fax übermittelten Seiten nicht anzusehen. Wohl aber, dass die Tinte hier und da verwischt war. Hellmuth Karasek muss geweint haben, während er im Zug den Nachruf auf den Mann schrieb, bei dessen Magazin, dem Spiegel, er mehr als 20 Jahre Kultur-Chef war.

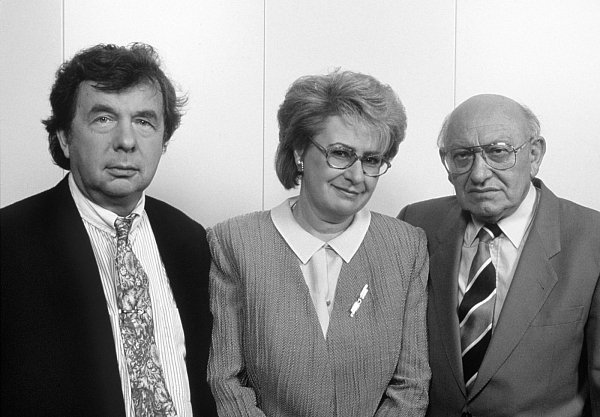

Am Dienstag ist Hellmuth Karasek gestorben, im Alter von 81 Jahren in Hamburg. Zwei Jahre nach Reich-Ranicki, mit dem er viele Jahre das „Literarische Quartett“ im ZDF prägte. Mit Karaseks Tod geht auch die Ära der Platzhirsche der Literaturkritik in Deutschland zu Ende.

Die Neuauflage des „Literarischen Quartetts“ konnten beide nicht mehr miterleben: Am Mittwoch wurde in Berlin nach 14 Jahren Pause die erste neue Sendung aufgezeichnet. Gastgeber Volker Weidermann ließ im Publikum einen Stuhl für den verstorbenen Karasek frei. „Wir heute und jetzt werden einfach versuchen, eine so gute Sendung zu machen, dass sie ihm gefallen hätte“, versprach er.

Einer der letzten Platzhirsche der deutschen Kulturszene

Karasek war ein kultureller Tausendsassa: Journalist, Kritiker, Moderator, Romancier, Dramatiker. Und er liebte das Publikum. Selbst nachdem das „Quartett“ (1988-2001) nach 77 Folgen eingestellt wurde, tauchte der Kulturkritiker immer wieder auf dem Bildschirm auf, was ihm bisweilen Kritik einbrachte. „Ich kann an solchen Fernsehauftritten nichts Ehrenrühriges finden“, sagte er dazu. „Das Fernsehen hat mein Leben am meisten verändert“, bekannte Karasek.„In Billy Wilders zehn Geboten des Filmemachens heißen die ersten neun: ,Du sollst nicht langweilen’“, schrieb Daniel Kampa, Programm-Geschäftsführer des Hoffmann und Campe Verlags, zum Tod Karaseks. Karasek, der über Wilder eine vielgerühmte Biografie verfasste, habe das auf sein Schreiben übertragen. „Er war einmalig in der deutschen Literaturszene: Er war ein begnadeter Erzähler und intellektueller Entertainer.“

Als Journalist schrieb Karasek für diverse Zeitungen, und er war Theaterkritiker bei der Wochenzeitung Die Zeit. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und verfasste unter dem Pseudonym Daniel Doppler Theaterstücke.

Sein Romandebüt hatte er 1998 mit „Das Magazin“ gegeben – über das intrigante Innenleben eines Hamburger Nachrichtenmagazins. Überwiegend wurde das Buch verrissen, aber vereinzelt auch trotz Übertreibungen als wahre Schilderung anerkannt. Zwei Jahre zuvor hatte es zwischen Karasek und dem Spiegel das Aus gegeben. Über einen abgelehnten Artikel zu Helmut Dietls Film „Rossini“ kam es 1996 zum vorläufigen Bruch.

Im mährischen Brünn kam Karasek 1934 zur Welt. Er war ein Kind seiner Zeit, war Hitlerjunge und Schüler der Nazi-Akademie Napola. Ende des Zweiten Weltkrieges floh die Familie vor der Roten Armee nach Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt. Nach dem Abitur übersiedelte Karasek 1952 aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik und studierte in Tübingen Germanistik, Geschichte und Anglistik. Er schrieb Theaterstücke, arbeitete für die „Stuttgarter Zeitung“, ging 1968 zur „Zeit“, 1974 zum „Spiegel“.

Seine künstlerischen Gene gab Karasek, vierfacher Vater und in zweiter Ehe mit der Kulturredakteurin Armgard Seegers verheiratet, an seine Kinder weiter: Sohn Daniel aus erster Ehe ist Intendant am Theater in Kiel, Tochter Laura hat ihren ersten Roman veröffentlicht.