Bielefeld. Die EU-Kommission sendet mit dem geplanten Verbot einiger Wegwerfartikel aus Plastik und mehr Engagement in Sachen Recycling ein klares Signal zum Schutz der Umwelt, insbesondere der Meere. Doch der Vorstoß berührt nur die Spitze des weltweiten Plastik-Müllbergs. So sieht es beispielsweise der Umweltverband BUND. „Es geht in die richtige Richtung, allerdings muss man abwarten, wie sich die konkrete Umsetzung gestalten wird", sagt Rolf Buschmann.

Einwegprodukte aus Plastik, etwa Besteck, Trinkhalme, Einwegteller, Wattestäbchen oder Rührstäbchen, sollen nach dem Willen der EU-Kommission bald der Vergangenheit angehören. Besonders die Müllmassen, die in den Weltmeeren treiben, sollen durch die Maßnahmen in ihrem Wachstum gebremst werden.

Die Verschmutzung der Meere ist erschreckend eindrucksvoll und bedroht die maritime Pflanzen- und Tierwelt. Auch das Leben der Küstenbewohner wird stark beeinflusst, ebenso wie die Nahrungskette, die bis zum Menschen reicht.

Für manchen Meeresbewohner wirkt der Müll wie Beute

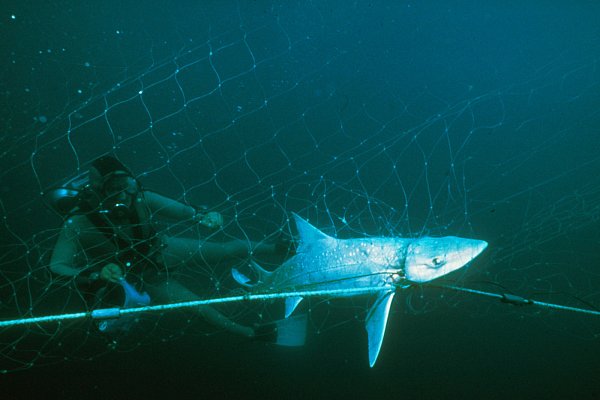

Durch den treibenden Plastikmüll ist die ozeanische Tierwelt gleich mehrfach bedroht. Auf See losgerissen oder rücksichtslos über Bord geworfene Netze sind der Teil des Plastikmülls, der vorwiegend direkt auf dem Meer verklappt wird. Weiterer Müll entsteht, wenn sich Übersee-Container lösen und von Frachtern stürzen.

Besonders die sogenannten Geisternetze sind eine Gefahr für größere Fische, Schildkröten, Robben, Seevögel und Wale. Die Tiere verfangen sich in den Netzen und verenden qualvoll. Ähnliches gilt für ringförmigen Plastikmüll, der sich wie eine Schlinge um Gliedmaße oder den Hals von Tieren legt und ihnen zum Teil jahrelange Qualen bereitet.

Für manche Meeresbewohner wirkt Müll auch wie natürliche Beute. Doch die meisten Tiere können die gefressenen Plastikteile weder verdauen noch ausscheiden, so verhungern sie bei prall gefülltem Magen. Dies gilt zum Beispiel für Meeresschildkröten, die Plastiktüten mit ihrer bevorzugten Beute verwechseln: den Quallen. Bei Untersuchungen von toten Seevögeln stellte sich heraus, dass ein Großteil Plastikteile in ihren Mägen hatte. Diese waren nicht immer ursächlich für den Tod des Tieres, aber sie waren da.

Plastik findet sich in allen Ozeanen und vielen Meerestieren

Langfristig betrachtet ist es auch mit der Haltbarkeit des Plastiks irgendwann vorbei, teilweise bricht er auseinander oder wird durch Wellengang zerrieben, außerdem wirken UV-Licht aus der Sonneneinstrahlung und Salzwasser auf ihn ein. Diese Faktoren begünstigen die Entstehung von Mikroplastik. Dazu zählen alle Kunststoffteile unter 5 Millimeter Größe.

In Form von Kunsttextilfasern, als Bestandteil von Beautyprodukten oder über den Gummiabrieb von Fahrzeugreifen wird Mikroplastik auch in sehr direkter Form in den Wasserkreislauf eingespült. In mikroskopischer Größe gelangt Mikroplastik über Plankton oder den Krill in die Nahrungskette der Meeresbewohner und auch in die des Menschen. Wie sich die Plastikbestandteile auf den Organismus auswirken, ist bislang noch nicht ausreichend erforscht.

Die Bergung des Mülls aus dem Meer ist schwierig. „Nur etwa 20 Prozent treiben an der Oberfläche", sagt Umweltexperte Buschmann, „der Rest treibt in tieferen Wasserschichten oder sinkt bis auf den Meeresgrund." Selbst in den Meeresregionen mit rund 11.000 Metern Tiefe wurde bei Forschungstauchgängen bereits Plastikmüll gesichtet. Ein Abfischen des oberflächlich treibenden Mülls ist zwar möglich, jedoch aufwendig und kostenintensiv und muss hinsichtlich des offenen Meeres im großen Maßstab geplant werden. „Es gibt beispielsweise ein Projekt in den Niederlanden (The Ocean Clean Up). Da muss man schauen, wie es sich in der Bewirtschaftung verhält", führt der BUND-Fachmann auf.

Zwar gibt es Meeresregionen, in denen sich durch Strömungen Plastikmüll in großen Mengen sammelt. Wie genau der Müll treibt, ist aber schwer festzustellen. Im März sorgte das Video eines Tauchers für Aufsehen, es zeigt einen Müllteppich nahe der indonesischen Küste. Doch bereits am Folgetag war dieser weitergetrieben, vermutlich ins offene Meer.

Zurück zum Vorstoß der EU-Kommission. In Teilen handelt es sich dabei um Symbolpolitik. Denn für alle Produkte, für die ein Verbot angedacht ist, gibt es bereits leicht zu produzierende und umweltverträglichere Alternativen. Somit dürfte ein Verschwinden jener Plastikartikel aus den Regalen des Handels die Verbraucher kaum stören. Deutlicheren Einfluss auf das Verhalten von Konsumenten und Produzenten dürften die weiteren Teile des Vorschlags bieten. Darin geht es um eine deutliche Reduzierung von To-Go- und Wegwerfverpackungen sowie feuchter Hygienetücher.

"Es kann nicht nur um hohe Recyclingquoten gehen"

Erreicht werden sollen eine Steigerung der Recyclingquoten und die Beteiligung der Hersteller an den Entsorgungs- und besonders den maritimen Umweltreinigungskosten, die durch Plastikmüll anfallen. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen sich aktiv an der Umsetzung beteiligen, als Beispiel für besseres Recycling wird der Einwegpfand in Deutschland angeführt. Zu einer Reduzierung der Einwegflaschen hat dieser jedoch bekanntlich nicht geführt.

Neben dem Umweltschutz führt die EU einen Anschub für die Wirtschaft als Begründung an, neue Produkte und neue Technologien könnten Vorteile im globalen Wettbewerb schaffen. Außerdem ließen sich bis 2030 Umweltschäden in Höhe von 22 Milliarden Euro vermeiden. Auch die Verbraucher würden durch einen Umstieg auf Mehrwegsysteme und nachhaltigere Verpackungsformen mit bis zu 6,5 Milliarden Euro entlastet.

Experte Rolf Buschmann begrüßt zwar den Vorstoß der Kommission, sieht zunächst aber noch viele Unklarheiten. „Ohne konkrete Zielwerte lässt sich schwer abschätzen, ob die Umsetzung durch die Industrie erfolgen wird." Die gewählten Druckpunkte hinsichtlich der Kostenbeteiligung und deutlich mehr Recycling durch die Hersteller seien zu begrüßen. Von stoffbedingten Steuern, wie sie EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ins Gespräch gebracht hat, hält der Umweltexperte jedoch wenig. „Letztendlich sind das anteilige Minimalbeträge, die die Verbraucher kaum spüren würden und besserem Recycling oder der Vermeidung von Plastikmüll nicht helfen."

Industriestaaten in die Pflicht nehmen

Doch auch hinsichtlich der Initiative für mehr Recycling ist Buschmann nicht frei von Skepsis. „Es kann nicht nur um hohe Recyclingquoten gehen, die Mülltrennung, Sortierung und Wiederverwertung muss hochwertig sein." Werde viel recycelt, jedoch nur nach schwachen Vorgaben und ohne Ziel auf hochwertige Stoffe, würden sich die Müllberge nur verändern und in den Industrieländern in Müllverbrennungsanlagen landen. In Schwellen- und Entwicklungsländern sei diese Entsorgungsform jedoch selten vorhanden. Dort mangele es oftmals an organisierter Müllsammlung und in der Regel lande der Müll dort auf Deponien, die oftmals nur geringen Standards genügen oder wild entstanden sind.

Der massenhafte Konsummüll stammt aber zumeist aus den Industriestaaten, weshalb Buschmann die EU auch in einer Vorbildrolle sieht, was Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und Recycling betreffe. Als Beispiel nennt er neben afrikanischen und asiatischen Ländern auch das in Europa liegende Albanien. Dort seien nahezu alle europäischen Konsumgüter inklusive Plastikverpackungen erhältlich, die Entsorgung geschehe aber unorganisiert und oftmals auf wilden Müllkippen. Von diesen gelange der Müll dann über Flüsse und den Wind bis an die Küsten und ins Mittelmeer.