Stemwede-Wehdem. Das erste Bild: Eine Gruppe von Kindern mit Schulranzen auf dem Rücken, die lachend auf dem Weg zur Schule sind. Der erste Satz: „Das Ziel war, linientreue Untertanen zu erziehen." So sah sie aus, die Kindheit im Dritten Reich und in der frühen Nachkriegszeit im Gebiet der heutigen Gemeinde Stemwede, „zwischen Fahnenspruch und Dreschkasten".

Auf Anregung des Stadtarchivs Lübbecke mit dem Archiv der Gemeinde Stemwede und der Stemweder Heimatpfleger ist jetzt ein Film entstanden, in dem Zeitzeugen erzählen, wie sie damals das Dritte Reich, den Krieg und die Jahre danach erlebt haben. Damals waren sie alle noch Kinder.

„Doch das, was sie gesehen haben oder was ihnen damals gesagt wurde, haben sie ihr

ganzes Leben mit sich herumgetragen – der eine mehr, der andere weniger", sagt Frank Spreen-Ledebur, der Regisseur des Films.

Reichsführerschule Haldem und brennende Höfe

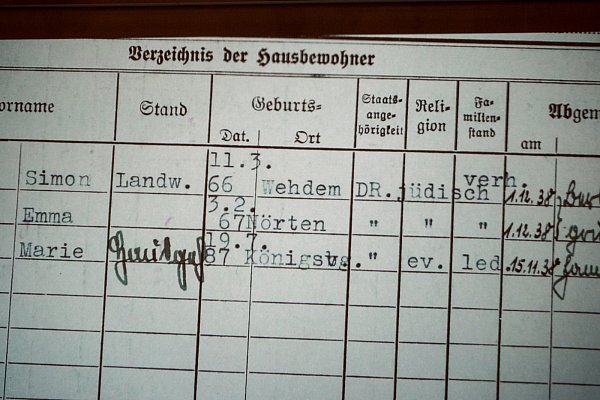

Im Film erzählen sie von einer Zeit, in der die Kindheit mit zehn Jahren zu Ende war, weil man auf den Höfen mitarbeiten musste. Von Schulwegen, auf denen man versuchte, den Tieffliegern zu entgehen. Von Bombenangriffen und Todesnachrichten. Von der „Reichsführerschule" in Haldem. Von brennenden Höfen jüdischer Nachbarn. Und von der Zeit nach dem Krieg: mit Schwarzhandel und „Pfundwährung", Evakuierten und Flüchtlingen.

Öffentliche Ausschreibung verzögerte das Projekt

Der älteste Zeitzeuge ist mittlerweile 88 Jahre alt – die Chance, ein solches Filmdokument zu drehen, war jetzt oder nie wieder. Im Sommer 2017 sei von Lübbeckes Stadtarchivarin Christel Droste der erste Impuls zu diesem Projekt gekommen. Als sie an die Ortsheimatpfleger herangetreten sei, habe noch eine gewisse Skepsis geherrscht, gibt Friedhelm Kohlwes, Ortsheimatpfleger von Westrup, zu. Die Frage sei nicht nur gewesen: „Wollen wir darüber noch berichten, bringt das noch was", sondern vielmehr: „Ist das zu schaffen, bei der begrenzten Zeit der ehrenamtlichen Heimatpfleger?"

Schnell aber setzte sich die Überzeugung durch: „Wir müssen es jetzt machen. Damit man sich vorstellen kann: Wie war das überhaupt?" Auftraggeber war die Gemeinde Stemwede, die das ganze Projekt für so wichtig hielt, dass sie es nicht – wie ursprünglich geplant – allein Sponsoren überlassen wollte. Allerdings: Durch die öffentliche Ausschreibung verzögerten sich die Filmaufnahmen um etwa ein halbes Jahr. Bis Drehbeginn war dann eine wichtige Zeitzeugin mittlerweile gestorben.

Interviews als Tonaufzeichnungen archiviert

Ohne die Heimatpfleger und ihre guten Kontakte, ohne die Vorarbeiten der Ehrenamtlichen des Stadtarchivs und ohne dessen

fortwährende Begleitung, die die Nachprüfbarkeit der Zeitzeugenberichte gewährleistete, wäre das Filmprojekt nicht machbar gewesen, so der Regisseur Frank Spreen-Ledebur. Und natürlich nicht ohne die Zeitzeugen, von denen nun acht im Film zu Wort kommen – in Interviews, die Susanne Johanning von der Medienwerkstatt Minden-Lübbecke mit ihnen geführt hat –

an drei Drehtagen, in den Heimathäusern Levern und Wehdem. Weitere Interviews wurden als Tonaufzeichnungen archiviert.

In dem 45-minütigen Dokumentarfilm sind immer wieder kleine Spielszenen eingebaut, in denen heutige Schüler in die Rollen der Schüler von damals schlüpfen. Ein Kommentar verbindet Interviews, Spielszenen und historische Fotos und Dokumente zu einem gut verständlichen Ganzen. Nun wurde der fertige Film den Mitwirkenden erstmals gezeigt, und Bürgermeister Abruszat betonte, eines dürfe auf keinen Fall passieren: dass dieses „beeindruckende Zeugnis lokaler Zeitgeschichte" in den Archiven verschwinde. Deshalb soll der Film fester Bestandteil des schulischen Unterrichts in Stemwede werden und bald für jedermann auf der Homepage der Gemeinde anzusehen sein.